1ナンバー車は、貨物車両を表す分類のひとつです。

でも、そんな1ナンバー車が加入できる自動車保険には、どのような特徴があるのでしょうか?

保険料の相場もあわせて、わかりやすく解説していきます。

- 1ナンバー車の基準って?

- 車検は1年ごと?維持費は高いの?

- トラックなど貨物車の保険ってどう考える?

- 業務用と家庭用で何が違うの?

●1ナンバー車ってどんな車?

「ナンバープレートの地名の横に、2〜3桁の数字が書かれているのをご存じですか?」

その数字が「1」で始まっていれば、その車は「1ナンバー車」です。

たとえば、大型トラックやダンプカーなどは1ナンバーが付けられています。

これは「貨物自動車」であることを示す分類番号なんですね。

ところが実は、ランドクルーザーやハイエースなどの乗用車が、1ナンバーを付けているケースもあるんです。

1ナンバーの【自動車保険】は3・5ナンバーとちょっと違う!

1ナンバーの自動車保険とは?

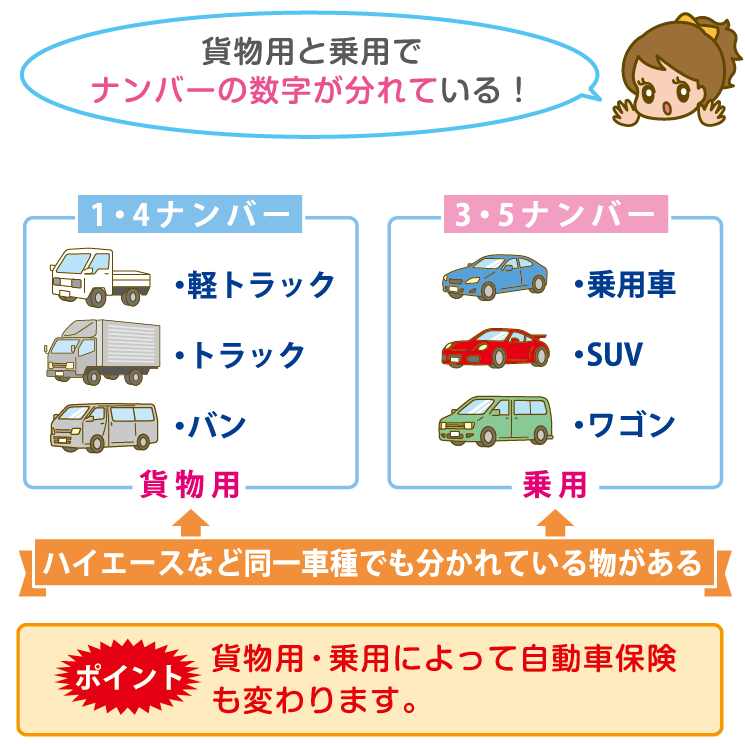

普通乗用車の多くは、「5ナンバー」または「3ナンバー」に分類されていますよね。

このナンバー区分は、車のサイズと排気量によって決まっており、貨物車両も同じように区分されています。

貨物車両の分類は、「1ナンバー」または「4ナンバー」のどちらかで、一般的には大きなトラックなどが「1ナンバー」で表示されます。

1ナンバー車(普通貨物自動車)とは?

「1ナンバー車」は、その名のとおり貨物用の車両であることを示しています。

代表的な例としてはトラックが挙げられますが、ハイエースやキャラバンといった「バンタイプ」の車でも、貨物として使われていれば1ナンバーになることがあります。

実は、同じバンタイプの車でも、大きさによって「1ナンバー」または「4ナンバー」のどちらかに分けられるんです。

つまり、サイズの違いでナンバー区分が変わるというわけですね。

1ナンバー車の規格

以下のように、車のサイズによって1ナンバーか4ナンバーかが決まります。

| サイズ | 1ナンバー規格 | 4ナンバー規格 |

|---|---|---|

| 全長 | 12,000mm以下 | 4,700㎜以下 |

| 前幅 | 2,500㎜以下 | 1,700㎜以下 |

| 高さ | 3,800㎜以下 | 2,000㎜以下 |

このように、4ナンバー車よりも大きな貨物車両が、1ナンバーとして登録されます。

たとえば、全長4.7メートルを超えたり、全幅1.7メートルを超えたりすると、それはもう4ナンバーではなく、1ナンバーの対象になります。

貨物車と乗用車の違いはどこでわかる?

いちばん確実なのは、「車検証」を確認することです。

車検証の「用途欄」に「貨物」と書かれていれば、その車は貨物自動車として登録されています。

つまり、たとえランドクルーザーやハイエースのような乗用車タイプであっても、「貨物」と記載されていれば、それは1ナンバー車ということになるんです。

1ナンバー車のメリット・デメリット

1ナンバー車は、3ナンバー車に比べて「自動車税」や「重量税」が安く設定されているのが特徴です。

そのため、ランクルやハイエースを1ナンバー登録に改造して、税金などのコストを抑えるという方も少なくありません。

ただし注意点もあります。

- 車検は毎年必要になります(3ナンバー車は通常2年に1回です)。

- 高速道路の通行料金が、1ナンバーのほうが高くなる場合があります。

このように、使い方によってはメリットにもデメリットにもなり得るので、購入や登録を考える際には、しっかりと確認しておくのがおすすめです。

1ナンバーの自動車保険の特徴

1ナンバー車の自動車保険は、乗用車タイプより高いのでしょうか? それとも安いのでしょうか?

ここでは、1ナンバー車の保険について、ポイントを押さえてわかりやすくご紹介していきます。

1ナンバーの自動車保険は「事業用」?「家庭用」?

1ナンバー車は貨物自動車に分類されるため、原則として保険も「家庭用」ではなく「事業用」として扱われます。

そのため、以下のような点に注意が必要です。

- 家庭用保険のように、等級の継承ができない場合があります

- 運転者年齢条件割引が適用されないことがあります

- 車両料率(事故率に応じた保険料の目安)が高めに設定されているため、車両保険を付けると保険料の負担が大きくなる傾向があります

ただし、運転者年齢条件割引が適用されないということは、18歳〜25歳の若年層でも割増されずに加入できる可能性があり、この点はメリットにもなり得ます。

ダイレクト型保険会社では引き受けできないことも?

1ナンバー車のうち、最大積載量が2トンを超える車両については、ダイレクト型(通販型)の保険会社で契約できないケースもあります。

引き受けそのものを断られる場合もあります。

ネット上で見積もりを出せず、直接問い合わせが必要になることもあります。

代理店型保険会社では?

ダイレクト型と比べると保険料はやや割高になる傾向がありますが、代理店型の保険会社の中には、以下のような柔軟な対応をしてくれるところもあります。

- 1ナンバー車でも等級の継承が可能

- 運転者年齢条件割引が適用できる商品がある

このような点を考慮して、代理店を通じて相談するのも良い選択肢ですね。

1ナンバーの見積もり【実例・見本】

ここからは、1ナンバー車の自動車保険の見積もり例をご紹介します。

実際の車種ごとに、保険料がどれくらいになるのか、チェックしてみましょう。

ハイエース・バンDX(ワイド・ハイルーフ)

ハイエースは、「ハイルーフタイプ」になると車高が、「ワイドボディ」になると車幅が、それぞれ1ナンバーの規格を超えるため、1ナンバーとして登録されるケースがあります。

見積もり条件

- 車種:トヨタ・ハイエース・バンDX(ワイド・ハイルーフ)

- 型式:KDH211K

- 区分:1ナンバー

- 契約者年齢:37歳

- 対人賠償:無制限

- 対物賠償:無制限

- 人身傷害補償:3,000万円(一般、免責なし)

- 車両保険:270万円

- 弁護士特約:あり

- 等級:14等級

- 保険会社:イーデザイン損保

使用状況別 保険料比較

使用状況別 保険料比較

| 使用目的・運転者区分 | 年齢条件・限定 | 年間保険料 | エコノミー | 車両保険なし |

|---|---|---|---|---|

| 業務使用・運転者未定 | 全年齢補償/限定なし | 130,490円 | 105,600円 | 71,680円 |

| 業務使用・運転者確定 | 30歳未満不担保/家族限定 | 115,030円 | 93,010円 | 63,010円 |

| 個人所有・日常・レジャー | 30歳未満不担保/家族限定 | 78,990円 | 64,230円 | 44,120円 |

※イーデザイン損保にて見積もり実施

※複数社の見積もり比較ができます。

トヨタ・ランドクルーザー(ランクル100)

ランドクルーザー100系以前のモデルには、1ナンバーで登録されるグレードがあり、

また自費で1ナンバー登録に変更するユーザーもいるため、参考として見積もりを掲載します。

見積もり条件

- 車種:トヨタ・ランドクルーザー100(ランクル100)

- 契約者年齢:26歳

- 使用者区分:本人・配偶者限定

- 使用目的:日常・レジャー

- 対人賠償/対物賠償:無制限

- 人身傷害補償:3,000万円(一般、免責なし)

- 車両保険:200万円

- 弁護士特約:あり

- 等級:14等級

年間保険料(イーデザイン損保)

| プラン | 年間保険料 |

|---|---|

| 通常プラン | 97,290円 |

| エコノミー | 64,700円 |

| 車両保険なし | 41,510円 |

※古い車両でも価値がある場合は、車両保険の金額がやや高めに設定される傾向があります。

2トントラック(日野デュトロ)

見積もり条件

- 車種:日野デュトロ

- 型式:XZC605M

- 区分:1ナンバー

- 契約者年齢:37歳

- 対人賠償/対物賠償:無制限

- 人身傷害補償:3,000万円(一般、免責なし)

- 車両保険:270万円

- 弁護士特約:あり

- 等級:14等級

使用状況別 保険料比較

| 使用目的・運転者区分 | 年齢条件・限定 | 年間保険料 | エコノミー | 車両保険なし |

|---|---|---|---|---|

| 業務使用・運転者未定 | 全年齢補償/限定なし | 129,070円 | 104,780円 | 71,680円 |

| 業務使用・運転者確定 | 30歳未満不担保/家族限定 | 113,770円 | 92,290円 | 63,010円 |

※イーデザイン損保にて見積もり

各社の見積もり条件や割引制度は異なるため、比較見積もりサイトの活用や保険代理店への相談もおすすめです。

同じ1ナンバーでも、使用目的や年齢条件によって大きく金額が変動します。

車両保険を検討する

「1ナンバーだから」といって、車両保険の考え方が特別に変わるわけではありません。

むしろ、人気車種が多いジャンルだからこそ、車両保険の必要性は高いと言えます。

たとえば、ハイエースやトヨタ・ランドクルーザーは盗難率が非常に高いことで知られており、

そのため車両保険の保険料もどうしても高額になりやすい傾向があります。

加入するかどうかの判断ポイントは?

- 古い車で車両価値があまり残っていない場合は、車両保険に加入しない選択肢もあり得ます。

- 一方で、新しい車を業務用として使用していて、誰が運転するかわからないような状況では、

車両保険に加入しておくほうが安心です。

このように、車両保険は「1ナンバーだから加入する/しない」ではなく、車の使い方や価値、リスクをふまえて判断することが大切です。

免責の利用

車両保険料が高くなりがちな1ナンバー車では、「免責金額」をうまく設定することで、保険料を抑えることが可能です。

免責とは、事故の際に自分で負担する金額のことを指します。

この金額をあらかじめ設定しておくことで、保険料を安くすることができます。

おすすめの考え方としては以下の事を参考にしてください。

- 盗難リスクが高い車両や、車両保険がもともと高い場合は、免責金額を高めに設定することで、月々の保険料を軽減できます。

- たとえば、「1回目の事故:5万円/2回目以降:10万円」のように設定するのが一般的です。

※免責について詳しく知りたい方は「車両保険の【免責】設定して保険料を下げる!おすすめの免責金額」の記事もぜひご覧ください。

1ナンバーの保険料を安くするには?

維持費がかかる1ナンバー車だからこそ、保険料はできるだけ抑えたいものですよね。

実は、1ナンバー車の保険料を安くする方法は、乗用車とほとんど同じなんです。

ポイントは、「条件を付けること」と「割引制度を活用すること」です。

「1ナンバーの保険料を安くしたい!」と思ったら…

- 運転者の年齢や使用者の範囲に限定条件を付ける

- 等級制度や割引特典をしっかり利用する

こうした方法で、乗用車と同じように保険料の削減が可能です。

※より詳しい方法は、「自動車保険を安くするために出来る事」の記事で紹介しています。

1ナンバーの見積もりを取得するには?

1ナンバー車(自家用普通貨物車)は、保険上の扱いとして、最大積載量によって以下の3つに分類されます。

| 区分 | 最大積載量 |

|---|---|

| 区分① | 0.5トン以下 |

| 区分② | 0.5トン超〜2トン以下 |

| 区分③ | 2トン超 |

このうち、「2トン超」の車両については、通販型自動車保険(ダイレクト型保険)では契約できないケースがほとんどです。

通販型保険は家庭用が中心です。ダイレクト型の保険会社は、家庭用の乗用車をメインに取り扱っているため、最大積載量が2トンを超える法人向け車両は、取り扱いの対象外となることがあります。

ただし、次の2つのクラスについては、契約できる保険会社もありますので、ぜひ確認してみてください。

1ナンバーで通販型自動車保険が選べる会社

★最大積載量「0.5トン以下」の1ナンバー車に対応すふ保険会社

- イーデザイン損保

- セコム損保

- ソニー損保

- 損保24

- 三井ダイレクト

- アクサダイレクト

★最大積載量「0.5トン超〜2トン以下」の1ナンバー車に対応する保険会社

- イーデザイン損保

- セコム損保

- 損保24

- アクサダイレクト

自分の車の最大積載量を確認するには、車検証の「最大積載量」の欄を確認してください。

各社自動車保険会社の特徴を知りたい方は「ピッタリな自動車保険を探せ!保険会社17社の特徴比較チェック!」をご覧ください。

年齢も保険料に影響します

1ナンバー車の保険料は、補償内容だけでなく、使用者の年齢によっても大きく左右されます。

自動車保険では、年齢ごとにリスクの高さが異なるため、

保険料もそれに合わせて設定されているんですね。

年齢による保険料の基準と、年齢条件による保険料の影響は保険料を考えるうえでとても重要な条件です。

- 若い世代(特に18〜25歳)は保険料が高くなる傾向があります

- 年齢条件を設定することで、保険料を大きく引き下げられることもあります

※年代別の保険料相場が気になる方は、「年代別の保険料相場」の記事を参考にしてください。

1ナンバーの自動車保険【まとめ】

1ナンバー車(普通貨物車両)の保険について、ここまでのポイントを簡単におさらいしておきましょう。

- 2t以上の車はダイレクト型に入れない会社がある

- 運転手の限定条件を設定する(年齢限定)(運転範囲限定)

- 事業用でも自家用でも保険料はそれほど変わらない

- 基本的保険の考え方は乗用車と変わらない

1. 最大積載量2トン超の車は、通販型保険に加入できない場合がある

1ナンバー車のうち、最大積載量が2トンを超える車両については、

ダイレクト型(通販型)保険会社では取り扱い対象外となることがあります。

このような場合は、代理店型保険会社を検討するのが現実的です。

2. 保険料を安くするには「限定条件」の活用がカギ

保険料を抑えるためには、以下のような条件設定による割引を活用しましょう。

- 運転者の年齢条件の設定(例:30歳以上限定など)

- 運転者の範囲の限定(例:本人・配偶者のみ、家族限定など)

このような限定を付けることで、特に若年層の高額な保険料を抑える効果が期待できます。

3. 事業用と自家用で保険料の差はそこまで大きくない

1ナンバー車が事業用登録でも、実際の保険料は自家用登録と大きく変わらないことがあります。

ただし、契約内容や補償範囲、使用目的によっても異なるため、見積もりを複数社から取得して比較することが大切です。

4. 基本的な保険の考え方は乗用車と同じ

1ナンバーだからといって、保険の選び方や考え方が特別に違うわけではありません。

- 車両保険に入るかどうか

- 免責金額をどう設定するか

- 割引制度をどう活用するか

といった保険の基本は、乗用車と同様に考えてOKです。

大切なのは、自分の車の使い方や価値に合わせて、最適な補償内容を選ぶことです。